APÓS SETE MESES

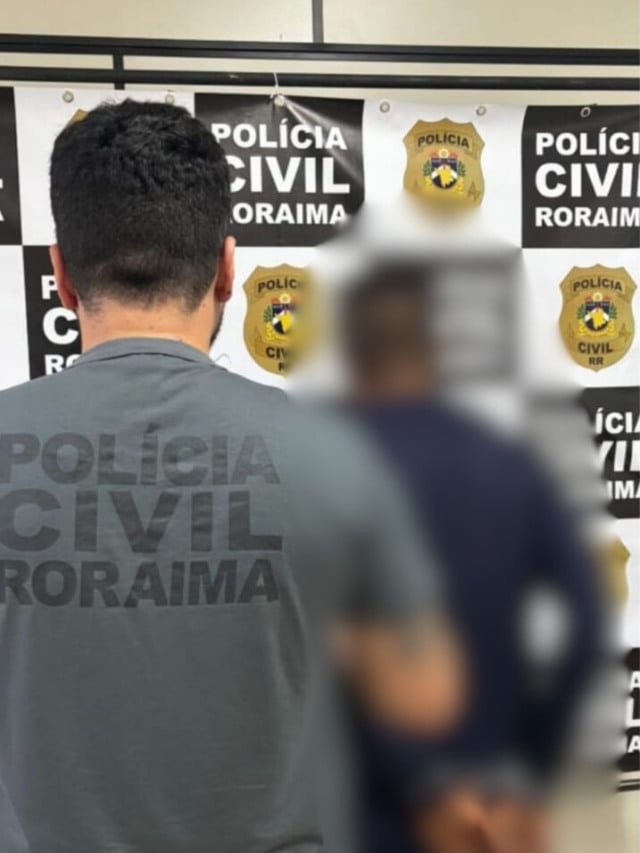

Foragido acusado de matar professor em Roraima é preso no Maranhão durante comemoração de título

A prisão ocorreu no dia 21 de dezembro durante a final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians

APÓS SETE MESES

A prisão ocorreu no dia 21 de dezembro durante a final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians

POLÍCIA CIVIL

Augustinho Saraiva da Silva, de 65 anos, morava sozinho e foi encontrado na manhã da última quarta-feira (24)

CULTURA

Proposta ainda cria o Conselho Municipal de Cultura, medida que deve custar R$ 1,16 milhão em 2026. Texto segue para sanção

COMUNICADO

Espaço será reaberto no dia 31, às 17h; programação inclui show do cantor Leonardo

Últimas Notícias

Mais notícias

ESPORTE

Roraima Top Team lidera a classificação após confrontos contra Gracie Barra e Team Macuxi no Grappling Macuxi Invitation NoGi

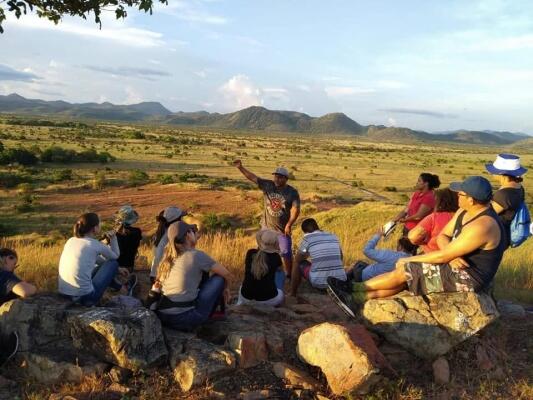

VERÃO SEM FOGO

Verão Sem Fogo mantém bases avançadas em municípios para orientar a população e reduzir focos de incêndio

FUTEBOL RORAIMENSE

Evento gratuito começa às 18h30 e contará com jogadores roraimense que atuam no futebol nacional e internacional

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

As vagas são destinadas ao reforço das ações de assistência técnica e extensão rural em Roraima

PELO DISQUE 100

Dados de 2025 revelam que as principais vítimas de violações concentram-se, sobretudo, entre pessoas idosas, crianças e adolescentes

ENSINO SUPERIOR

No cenário nacional, o sistema reúne 274,8 mil oportunidades em universidades e institutos públicos de todo o Brasil.

TRÂNSITO

Caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira, 26, no bairro Santa Tereza

VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

Criança sofreu traumatismo craniano e foi transferida em estado grave para Boa Vista; o suspeito estaria conduzindo em alta velocidade e sob efeito de álcool antes do acidente

NO BELA VISTA

Os suspeitos efetuaram ao menos cinco disparos de arma de fogo. A vítima foi atingida por três tiros, que acertaram as costas e o pescoço de raspão.

ZUADA FM: UMA LAPADA DE NOTÍCIAS

FAMOSOS

As homenagens públicas e manifestações de carinho evidenciaram a importância dessas trajetórias

EM RORAIMA

Os aeródromos clandestinos eram utilizados para o transporte de equipamentos e materiais relacionados à extração ilegal de minérios

EDUCAÇÃO

A edição de 2026 será a maior em número de instituições participantes

CONTEÚDO PATROCINADO

Levantamento aponta tendências do uso de IA Generativa no país a partir do interesse dos usuários

EM RORAINÓPOLIS

A vítima, mesmo ferida, conseguiu pedir ajuda em um bar, onde R.S.Z. foi contido por seguranças até a chegada da PM

Colunas

Votação da LOA expõe novo ambiente político e garante orçamento recorde no Estado

Policia Civil e Forças Integradas reforçarão esquema de segurança no Reveillon do Parque Anauá

Clima de natal

Tensão segue na Venezuela enquanto refugiados reclamam das condições de abrigos

Feliz 2026 que seja um ano com muita saúde, sabores e coragem nas atitudes

Quando o jornalismo incomoda, a militância ataca

Dina, Nina e Tina

Horóscopo Anual 2026: O que os astros revelam para cada signo

A morte não extingue a dívida!

A GRANDEZA DA GRATIDÃO: Quando o pouco se transforma em tudo

Rua Mauro Campello

Cotidiano

Mais Cotidiano

Cotidiano

Conhecer as regras evita conflitos

SETOR TURÍSTICO

Estado teve alta de 76% no número de prestadores cadastrados no Cadastur entre 2023 e 2025

SERVIÇO DE LIMPEZA

Prefeitura orienta moradores a não colocarem resíduos nas vias públicas; serviço será retomado na sexta-feira (26)

BIODIVERSIDADE

Publicação do Ministério do Turismo reconhece o estado como referência no birdwatching e reforça potencial do ecoturismo sustentável

UTILIDADE PÚBLICA

SETORES ADMINISTRATIVOS

PREVISÃO DO TEMPO

ENTRE FOLGA E CEIA

Política

Mais Política

ANO LEGISLATIVO

Senado aprova 778 proposições em 2025 com impacto econômico e social

DESFECHO

Decisão, com base no relatório da conselheira Simone Souza, cita falta de provas para sustentar a denúncia

PACARAIMA

Juliano Torquato alegou no processo que falhas foram pontuais, enquanto defesa de ex-secretária condenada atribuiu irregularidades ao ex-gestor

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

GOVERNO DE RORAIMA

LOA 2026

Esportes

Mais artigos

ESPORTE

Mundão aparece na 88ª posição geral; Roraima ocupa o 25º lugar no ranking das federações

PRESIDENTE DA CBF

Presidente da CBF comentou bastidores da gestão, expectativas para a próxima Copa do Mundo e ações voltadas ao fortalecimento do futebol roraimense

DE VOLTA AO LAR

Samir Xaud acompanha apresentação do novo formato do estadual, que terá Série B a partir do segundo semestre de 2026

SEGUNDONA

Nova competição será disputada no segundo semestre e amplia calendário do futebol profissional em Roraima

LANÇAMENTO DO ESTADUAL

FOLHA FM

ESPORTE

ESPORTE

Saúde e Bem-Estar

Mais artigos

MODA 2026

Confira sete sugestões de looks que unem estilo e frescor para celebrar a virada do ano

SAÚDE MENTAL NO FIM DE ANO

Pressão por felicidade, balanços pessoais e excessos nas festas ajudam a explicar o aumento da ansiedade no período

COBERTURA VACINAL

Ministério da Saúde prorrogou a estratégia de resgate vacinal e quer imunizar cerca de 7 milhões de adolescentes em todo o país

CUIDADO COM O EXAGERO

O principal erro está na combinação de grandes quantidades de alimentos gordurosos, doces e álcool

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

SAÚDE MENTAL

CONTEÚDO PATROCINADO

AGENDA DA SEMANA

Polícia

Ver mais

NO SÃO BENTO

E.S.S. foi preso e A.B.S. foi autuado. Os dois são suspeitos de furtar móveis da residência de uma idosa de 64 anos

OPERAÇÃO NÊMESIS

Ruan Dayllon Gomes Oliveira, de 18 anos, foi morto com cinco tiros na cabeça, em setembro de 2025

FICCO

Suspeito foi abordado após investigação da FICCO e teve entorpecentes e dinheiro apreendidos

TRÁFICO DE DROGAS

Um dos abordados, informou que estava no local para negociar entorpecentes via WhatsApp. Ele também relatou que havia mais drogas em sua residência. A guarnição seguiu até o endereço indicado, onde foi recebida pela mãe e pai do suspeito

FORÇA TÁTICA

CASO DE FAMÍLIA

NA ZONA RURAL DE BOA VISTA

EM BOA VISTA

Concursos e Oportunidades

Mais artigos

BOA VISTA

Certame tem etapas em diferentes datas conforme cargo e zona de atuação; veja o cronograma completo

EM BOA VISTA

Atendimento presencial ocorre nos dias 26 e 27, das 8h às 14h, na SMAG

CONCURSO PÚBLICO

Inscrições iniciam no dia 30 de dezembro e seguem até 19 de janeiro de 2026

REDE MUNICIPAL

Seletivo contempla vagas para professores de disciplinas escolares, além de assistente de aluno, monitor e etc

NORMANDIA

Maioria das vagas são para professor, auxiliar de serviços diversos e banhista. Inscrição começa em 5 de janeiro

Opinião

Mais artigos

OPINIÃO

O Natal chega sempre de mansinho, como quem não quer interromper a pressa do mundo. Mas, quando menos esperamos, nos confronta com uma certeza que é profunda demais para ser ignorada: “Deus entrou na nossa história”. Não como força distante ou uma ideia abstrata, mas como um Menino, frágil e pobre, envolto em faixas e […]

OPINIÃO

Por James McSill Vivemos um momento paradoxal na história da humanidade. Nunca foi tão fácil produzir conteúdo, e nunca foi tão difícil produzir sentido. Em meio a automações sofisticadas, textos gerados por algoritmos e narrativas otimizadas para engajamento, surge uma pergunta incômoda: o que acontece quando delegamos às máquinas não apenas a forma, mas a […]

OPINIÃO

Éder Rodrigues dos Santos Existe uma história no cinema ficcional na fronteira do Brasil com a Venezuela que é atravessada por drama familiar, desigualdades sociais, paisagens amazônicas e ancestralidade? A resposta é: sim. El Salto de los Ángeles é um longa de ficção dirigido pelo cineasta venezuelano José Miguel Zamora Figuera, que mora em Roraima […]

OPINIÃO

Eu acredito em Papai Noel. Papai Noel não é mentira, é magia!Sou do tempo em que se dormia cedo, para acordar com o presente debaixo da cama. Que alegria acordar com os presentes de Papai Noel. Lembro de cada um: carros de controle remoto, Autorama, Forte Apache, bolas, todos do fabricante Estrela.Criei meus filhos, Rodrigo […]

OPINIÃO

OPINIÃO

OPINIÃO

OPINIÃO